Der Astronomiestudent Chris Fragile, 28, liebt die Einsamkeit. Ihm macht es nichts aus, nächtelang allein in der dunklen Teleskopkuppel zu sitzen. "Wir Sternengucker sind sehr geduldige Menschen", sagt er, "normalerweise warten wir Monate, bis etwas Aufregendes passiert."

Im letzten Sommer war es soweit. Fixstern Nummer 305.36746.2411 im Zentrum der Milchstrasse leuchtete auf einmal weit heller als normal. In der Nacht zum 5. Juli gab Fragile die Sternkoordinaten in den Steuercomputer ein. Leise surrend setzten Elektromotoren das tonnenschwere Teleskop der Mount-Stromlo-Sternwarte bei Canberra in Bewegung. Alle halbe Stunde zeichnete Fragile mit einer Digitalkamera die Helligkeit des Rätselsterns auf: "Ich ahnte schon, dass ich Zeuge eines dramatischen Ereignisses war."

Als Astronom Bruce Peterson, 57, wenige Tage später die steil ansteigende Lichtkurve sah, schnappte er nach Luft. Aus den Messdaten ergab sich: Das plötzliche Aufleuchten der fernen Sonne war durch einen ungewöhnlich kleinen Himmelskörper ausgelöst worden. Petersons unerhörter Verdacht hat sich inzwischen beinahe zur Gewissheit verfestigt: "Offenbar haben wir zum erstenmal ausserhalb unseres eigenen Sonnensystems einen erdähnlichen Planeten gefunden", konstatiert der rauschebärtige Gelehrte.

Noch aufregender ist, dass der namenlose Planet aufgrund des errechneten Abstands von seiner Sonne wahrscheinlich auch eine ähnliche Oberflächentemperatur aufweist wie die Erde. Peterson: "Es ist deshalb durchaus möglich, dass dort irgendwelches Leben entstanden ist."

Monatelang hat der australische Astronom, unterstützt von 60 Kollegen aus Japan, Neuseeland und den USA, die Beobachtungsdaten immer wieder durch Analysecomputer gejagt. Das Ergebnis blieb stets das gleiche. Mitte Mai haben die Forscher ihre mögliche Entdeckung einer Zwillingserde zur Veröffentlichung im "Astrophysical Journal" eingereicht. Seit ihr Manuskript unter den Sternenforschern kursiert, ist die Aufregung in der Fachwelt gross.

Skeptiker halten die vorgelegten Messdaten zwar noch für zu ungenau. "Das Signal war nicht sehr stark", kommentiert etwa Joachim Wambsganss vom Astrophysikalischen Institut in Potsdam. Doch andererseits gibt sich Wambsganss überzeugt: "Dies ist erst der Anfang - schon bald werden wir im Weltall auf viele Planeten wie die Erde stossen."

Die mutmassliche Entdeckung einer Zwillingsschwester der Erde ist der vorläufige Höhepunkt eines immer rasanteren Wettlaufs zu neuen Welten. Noch nicht einmal vier Jahre ist es her, dass ein Planetenjäger zum erstenmal Beute machte. Im Herbst 1995 wiesen die Schweizer Astrophysiker Michel Mayor und Didier Queloz anhand ihrer Messkurven nach, dass der 48 Lichtjahre entfernte Stern 51 Pegasi von einem jupiterähnlichen Trabanten umkreist wird - damit war der Damm gebrochen.

Seither spüren die Himmelsforscher in immer kürzeren Abständen ferne Sternenbegleiter auf. Von insgesamt 18 Fixsternen am Himmel ist inzwischen bekannt, dass sie jeweils mindestens einen Trabanten besitzen. Längst kennen die Astronomen mehr Planeten ausserhalb als innerhalb des irdischen Sonnensystems.

Mitte April meldeten US-Wissenschaftler sogar, dass die nur 44 Lichtjahre entfernte, mit blossem Auge sichtbare Nachbarsonne Ypsilon Andromedae gleich von drei Begleitern umkreist wird - die erste Entdeckung eines ganzen Planetensystems um einen sonnenähnlichen Stern. Doch wie fast alle zuvor gefundenen extrasolaren Planeten entpuppten sich auch die Trabanten von Ypsilon Andromedae als lebensfeindliche, teilweise höllisch heisse Giganten mit einer mörderischen Schwerkraft.

Einzige Ausnahme ist bislang nur die von Astronomen in Australien vermutlich gefundene Zwillingserde - die erste vage Spur von einem kleinen, bewohnbaren Planeten. Vom Jagdfieber gepackt, werden die Sternenforscher nun nicht mehr ruhen, bis sie die Existenz solcher erdähnlicher Himmelskörper zweifelsfrei nachgewiesen haben.

"Die Suche nach Planeten wird für viele Jahre einer der wichtigsten Forschungszweige der Astrophysik sein", pmphezeit Pionier Mayor. Eine wachsende Zahl von Astronomen will dabeisein. Auch Astrophysiker Wambsganss bestätigt: "Das ist ein ganz heisses Thema - alle stürzen sich darauf."

Gespeist wird der Entdeckerdrang der Sternenforscher nicht aus dem buchhalterischen Ehrgeiz, neben den vielen schon bekannten Galaxien, Gasnebeln oder Quasaren noch ein paar weitere Punkte auf ihre dichtgesprenkelten Sternkarten einzutragen - es geht um eine weit grössere Frage. Planeten sind etwas ganz Besonderes: Nur auf ihrer Oberfläche kann Leben entstehen und sich zu immer höheren Formen entwickeln.

So geht es den Astronomen bei ihrem Wettlauf nach fernen Welten im Kern darum, ein uraltes Rätsel zu lösen: Sind wir Menschen allein in der "Leichengruft des Alls" (Jean Paul)? Oder gibt es noch andere von Lebewesen bewohnte Himmelskörper?

Die Chancen dafür stehen gar nicht mal so schlecht. Der US-Astronom Steven Beckwith, seit kurzem Chef des Hubble-Weltraumteleskops, geht davon aus, "dass es in der Galaxis Planeten im Überfluss gibt", darunter viele mit "günstigen Lebensbedingungen".

In den letzten Jahren hat Beckwith intensiv die Brutstätten heranwachsender Sterne erforscht. Nach seiner Zählung ist etwa jede zweite Nachwuchssonne von einer Staubscheibe umgeben, aus der sich später ihre steinigen oder gashaltigen Trabanten bilden könnten - Planeten wären demnach ganz normale Nachgeburten eines Sternensäuglings.

Mehr noch: Die Entstehung von Leben ist, wie Geologen und Biologen in den letzten Jahren verblüfft herausfanden, viel wahrscheinlicher als früher vermutet. Bereits einige 100 Millionen Jahre nachdem die Erde aus einer wirbelnden Materiescheibe geboren wurde, bildeten sich aktuellen Datierungen zufolge die ersten biologisch aktiven Moleküle.

"Sobald irgendwo ähnliche physikalische Bedingungen herrschen wie auf der Erde vor vier Milliarden Jahren", konstatiert der belgische Zellbiologe und Nobelpreisträger Christian de Duve, entstehe Leben "fast zwangsläufig".

Doch ein Stoff ist vermutlich unverzichtbar, um das Lebensgebräu anzurühren: Ohne Wasser geht es nicht. Umgekehrt gilt aber auch, wie der Nasa-Planetenexperte Christopher McKay sagt: "Wo auch immer flüssiges Wasser strömt, kann Leben existieren."

Einer Sensation kommt deshalb gleich, was die deutsch-amerikanische Raumsonde Galileo unlängst zur Erde gefunkt hat. In unserem eigenen Sonnensystem hat die Roboterkapsel einen Ort enthüllt, der verblüffende Ähnlichkeit mit der Erde aufweist: Weit draussen im All, auf dem Jupitermond Europa, gibt es offenbar gewaltige Wasservorkommen.

Europa, die Neue Welt? Sollte sich tatsächlich herausstellen, dass es neben der Erde noch eine weitere Oase im Sonnensystem gibt, so hätte das weitreichende Folgen. Die Menschenwelt würde ihre vermeintlich einzigartige Stellung im All verlieren. Belebte Himmelskörper, so könnte dann kaum noch bezweifelt werden, wären nichts Ungewöhnliches.

Eine exotische Gruppe von zumeist amerikanischen Astroforschern glaubt ohnehin daran, dass es noch andere intelligente Wesen in der Milchstrasse geben muss. Mit riesigen Radioteleskopen lauschen sie nach intergalaktischen Funkbotschaften, die von Brudervölkern im All ausgestrahlt werden. "Wir sind aus der Asche von Sonnen hervorgegangen", sagt die ETJägerin Jill Tarter. "Es ist schwer vorstellbar, dass wir die einzigen Kreaturen im Weltall sein sollten".

Kaum weniger phantastisch, aber erheblich aussichtsreicher erscheinen Pläne der amerikanmhen Weltraumagentur Nasa und der europäischen Raumfahrtbehörde Esa. Schon in einigen Jahren wollen sie neuartige Riesenteleskope in den Weltraum befördern, die sich ausschliesslich der Suche nach fernen Planeten widmen. Mit diesen fliegenden Himmelsspähern würde das bislang für unvorstellbar Gehaltene möglich werden: die direkte Beobachtung und Erforschung fremder Welten.

Von den spektakulären Planetenentdeckungen der letzten Zeit beflügelt, hat die Nasa die Fahndung nach einer "anderen Erde" und nach ausserirdischem Leben zu einer ihrer wichtigsten Aufgaben für das nächste Jahrhundert erklärt. "Was für eine Offenbarung wäre das", verkündete Nasa-Administrator Dan Goldin. "Es würde das Streben und Denken der Menschen tief im Innern aufwühlen."

"Letztlich träume ich davon", so der amerikanische Raumfahrtchef, "dass wir eines Tages die Oberfläche eines fernen, erdähnlichen Planeten fotografieren können - und zwar mit einer Auflösung, die es uns ermöglicht, Wolken, Kontinente und Ozeane zu unterscheiden."

Aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Vorerst können die Astronomen nur indirekte Hinweise auf extrasolare Planeten sammeln. Von der möglichen Zwillingserde etwa kennen die Forscher noch nicht einmal den genauen Ort.

Weil sogar die Sonne des namenlosen Planeten (Registriernummer 98-BLG-35) zu schwach war für die irdischen Teleskope, konnten ihn die Forscher nur ungefähr lokalisieren: Nach einer groben Schätzung treibt der Phantom-Planet irgendwo, rund 20'000 Lichtjahre von der Erde entfernt, durch die Weiten der Galaxis. Dumm, wenn das die Heimatwelt von ET wäre: Wenn er nach Hause telefonieren wollte, müsste der Gnom 40'000 Jahre auf eine Antwort warten.

Die Australier kamen der Zwillingserde erst auf die Spur, als sie eine völlig neue Suchtechnik einsetzten: Sie starteten eine Art interstellare Rasterfahndung. Die Mount-Stromlo-Sternwarte ist zu einer der grössten Planetensuchmaschinen der Welt umgebaut worden. Nacht für Nacht erfassen die Computer dort gleichzeitig die Helligkeit von mehreren Millionen Sternen im Zentrum der Milchstrasse.

Astronom Peterson ist Herr über die Datenflut. Mit ein paar Tastenbefehlen lässt der Wissenschaftler das Negativ einer Sternkarte auf dem Bildschirm seines Computers auftauchen. "Hier in der Mitte", sagt Peterson und zeigt auf einen winzigen gräulichen Fleck auf der Fotografie, der im Heer der Sterne auf dem Bild zu versinken scheint: "Das ist Fixstern Nummer 305.36746.2411, der uns auf die Spur des neuen Planeten geführt hat."

Der extrem lichtschwache Planet selber ist auf dem Foto nicht zu sehen. Aber nach Art einer kosmischen Spukgestalt hat er sich seinen Häschern indirekt verraten. Als der Planet zwischen dem Tausende von Lichtjahren hinter ihm liegenden Fixstern und der Erde vorbeizog, wirkte er wie eine Linse: Aufgrund seiner Schwerkraft bündelte er das ferne Sternenlicht - und für die irdischen Beobachter erschien Nummer 305.36746.2411 einige Stunden lang deutlich heller als sonst.

Dass ein Fixstern am Himmel jählings aufstrahlt, kann verschiedene Ursachen haben. Erst eine genaue Aufzeichnung seiner Lichtkurve bringt die Klärung. Sofort schickte Peterson deshalb über das Internet einen Alarmruf um die Welt. Mehrere Teleskope auf der Südhalbkugel wurden auf das Sternbild des Schützen ausgerichtet. Am Ende war es überraschend Student Chris Fragile, dem der grosse Fang gelang.

"Dass bei dieser in Australien eingesetzten neuen Suchtechnik ein Planet entdeckt wird, ist kaum wahrscheinlicher als sechs Richtige im Lotto", erläutert der Potsdamer Astrophysiker Wambsganss, der die neue Messmethode mitentwickelt hat. "Wer einen Planeten fischen will, muss unaufhörlich seine Netze auswerfen."

Dass die Planetensuche unendlich viel Geduld erfordert, wissen auch Geoff Marcy von der San Francisco State University und Paul Butler, sein ehemaliger Schüler, nur allzu gut. Zehn quälend lange Jahre ging den beiden Astronomen nicht ein einziger Planet ins Netz. Bei ihren Kollegen galten sie schon als starrköpfige Sonderlinge, die sich in ein aussichtsloses Vorhaben verrannt haben.

Erst als Marcy und Butler ihre Messund Analysegeräte soweit verfeinert hatten, dass sie damit zumindest Planeten-Jumbos von der Grösse des Jupiter nachweisen konnten, gelang ihnen der Durchbruch. Heute sind sie die Könige der Planetenjäger. Über ein Dutzend neue Welten haben die beiden schon aufgespürt, mehr als alle ihre Konkurrenten zusammen - darunter auch das vor wenigen Wochen präsentierte erste Mehrfach-Planetensystem Ypsilon Andromedae.

Nun haben sich die beiden Star-Astronomen ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: "Wir erforschen unsere 900 nächsten galaktischen Nachbarn", sagt Marcy. "Bei jedem zweiten werden wir Planeten finden."

Mit ihren hochempfindlichen Messinstrumenten registrieren die Forscher winzige Schlingerbewegungen ferner Sterne, hervorgerufen durch die Gegenwart unsichtbarer Begleiter. Marcy und Butler sind wahre Meister darin, diesen Tanz der Sonnen zu erkennen. Allerdings haben die Astronomen bislang nur Riesenplaneten aufgespürt; für erdgrosse Brocken ist ihre Suchtechnik noch zu grob.

So sind die meisten der bisher entdeckten Planeten denkbar schlechte Kandidaten für die Suche nach ausserirdischem Leben. In teilweise 20-mal geringerer Entfernung als die Erde um die Sonne taumeln diese Höllenwelten um Sterne wie Tau Bootis A, Ypsilon Andromedae oder Rho Cancri A herum. Bei einigen dieser Planeten mochten die Forscher kaum glauben, dass der heisse Atem der Sonnen die Begleiter nicht längst in den eisigen Leerraum gepustet hat. Über 1000 Grad herrschen auf manchen dieser unwirtlichen Giganten. "Ein guter Platz, um Hühnchen zu grillen", scherzt Marcy.

Aber es gibt auch Ausnahmen. In einem ähnlichen Abstand wie Merkur die Sonne umkreist eine Art fliegende Saunawelt den 72 Lichtjahre entfernten Zwergstern 70 Virginis im Sternbild Jungfrau. Nach Berechnungen der beiden Astronomen entspricht der Riese, von Marcy auf den Namen "Goldilocks" getauft, mit einer Oberflächentemperatur von 85 Grad schon eher einem wohltemperierten Planeten.

"Wer weiss", spekuliert Marcy, "vielleicht regnet dort heisses Wasser vom Himmel?" Und wenn Goldilocks dazu noch ein paar kühlere Monde besitze, könne es "in der Gegend dort durchaus gemütlich sein".

Nächste Woche blasen Marcy und Butler wieder zum himmlischen Halali. Wie ein Kanonenrohr werden sie ihr Riesenfernrohr auf die Fixsterne richten. Mittlerweile sind die beiden Planetenjäger so berühmt, dass ihnen grosszügig Beobachtungszeit am Keck-Observatorium eingeräumt wird, wo eines der grössten Spiegelteleskope der Welt steht. Auf dem 4200 Meter hohen Gipfel des Mauna Kea auf Hawaii erheben sich die Kuppelgebäude aus der eisigen vulkanischen Ödnis. Sauerstoffmangel verursacht Kopfschmerz und Übelkeit.

Den Sternenforschern war das auf Dauer zu ungemütlich. Seit zwei Jahren steuern sie das Superteleskop vom 30 Kilometer entfernten Städtchen Waimea aus. Per Fernbedienung nehmen Marcy und Butler ihre Beute ins Fadenkreuz. Um sie herum stehen Hochleistungsrechner, die durch eine superschnelle Datenleitung mit dem Zehn-Meter-Teleskop verbunden sind.

Aus den Lichtteilchen, die aus den Tiefen des Alls aufgefangen werden, malen die Computer Farbspektren und zeichnen Kurven. Aufgeregt flitzen die Forscher die ganze Nacht zwischen den Bildschirmen hin und her. Ein Planet verbirgt sich in einer charakteristisch aufund niederschwingenden Kurve, die das Zappeln eines Sterns mathematisch beschreibt.

Wenn Marcy eine solche Datenwelle betrachtet, fährt er zärtlich mit den Fingern an ihrer Linie entlang und gerät beinahe ausser sich: "Diese wundervolle Schönheit, diese zarte Beugung - das ist sinnlich, geradezu erotisch. Schöner kann Wissenschaft nicht sein."

Für irdische Meereswellen interessiert sich der Planetenjäger in letzter Zeit weniger, am nahe gelegenen Pazifikstrand war er seit fast zwei Jahren nicht mehr. Er nimmt auch kaum wahr, dass sich vor den Fenstern der Forschungsstation riesige Farne in einer warmen Brise wiegen.

"Ganz tief im Innern" berührt ihn etwas ganz anderes. "Von Aristoteles bis Kant haben sich die klügsten Männer den Kopf zerbrochen, ob in unserem Universum andere Erden und andere Lebensformen existieren", sagt Marcy ehrfürchtig. "Und jetzt stehen wir kurz davor, endlich dieses jahrtausendealte Geheimnis zu lüften."

Von anderen Welten im All zu erfahren, hat keinerlei praktischen Nutzen", ergänzt der australische Planetenspäher Peterson. "Trotzdem wäre es doch schön zu wissen, dass wir nicht allein sind."

Zu allen Zeiten haben Menschen mit der Vorstellung gehadert, sie seien womöglich die einzigen denkenden Geister in einem schier endlosen Weltall. Schon im vierten vorchristlichen Jahrhundert schrieb der Philosoph Metrodorus: Anzunehmen, die Erde sei der einzig bewohnte Himmelskörper im All, "ist so absurd wie der Gedanke, dass auf einem mit Weizen besäten Feld nur ein einziges Saatkorn aufgeht".

Doch bis in die Neuzeit beharrte die Kirche darauf, dass die Erde einmalig und der Mittelpunkt des Universums sei, um den sich alle anderen Gestirne zu bewegen hätten. Visionäre wie der Priester Giordano Bruno, der von unendlich vielen bewohnten Welten im All schwärmte, wurden auf dem Scheiterhaufen verbrannt.

Das waren nur noch Rückzugsgefechte. Nachdem der Astronom Nikolaus Kopernikus dargelegt hatte, dass die Erde sich wie alle anderen Planeten um die Sonne dreht und mithin ein ganz gewöhnlicher Ort im Universum ist, stürzte das herrschende Weltbild zusammen. Wie selbstverständlich gingen spätere Generationen von Gelehrten von der Existenz Ausserirdischer aus.

Im letzten Jahrhundert gehörte der Glaube an Ausserirdische fast schon zum Allgemeingut. Ein schottischer Pfarrer namens Thomas Dick hielt das Universum sogar für karnickelhaft überbevölkert. In einem populären Buch rechnete der Gottesmann vor, dass es im Universum etwa zweieinhalb Milliarden bewohnte Planeten geben müsse.

... (uninteressante Passage über verschiedene Mutmassungen bez. Leben in unserem Sonnensystem) ...

Vor drei Jahren flammte Begeisterung auf, als Nasa-Forscher auf einer weltweit übertragenen Pressekonferenz bekanntgaben, sie hätten erstmals Spuren von ausserirdischem Leben gefunden. Als Beweisstück präsentierten sie einen Meteoriten, der einst vom Mars abgesplittert, durchs Weltall getrudelt und vor 13'000 Jahren in die antarktische Eiswüste gestürzt war. In dem kartoffelgrossen Stein, so behaupteten die Wissenschaftler, befänden sich versteinerte Überreste von Bakterien.

Erst vor wenigen Wochen legten die Nasa-Forscher noch einmal nach. Auch in einem Mars-Meteoriten, der 1911 in Ägypten vom Himmel gefallen war, hätten sie nun zu Fossilien erstarrte Mikroorganismen entdeckt. Doch die Fachwelt reagierte skeptisch. Die Mikrofossilien könnten ebensogut von irdischen Mikroben stammen, die in die herabgestürzten Gesteinsbrocken eingedrungen seien. "Es wird schwer sein, zu beweisen, dass die Meteoriten nicht auf der Erde kontaminiert wurden", erklärte der US-Geologe Ralph Harvey.

Dennoch ist es zu früh, all solche Lebens-Träume zu begraben. War vielleicht nur die Annahme verkehrt, dass allenfalls auf den erdnächsten Planeten Venus und Mars irgendwelche primitiven Organismen existieren könnten?

Nun stellt sich heraus, dass die Astronomen im Sonnensystem womöglich an der falschen Stelle gesucht haben: 800 Millionen Kilometer von der Erde entfernt ist die Raumsonde "Galileo" auf eine mögliche Oase des Lebens gestossen - den Jupitermond Europa.

Seit über drei Jahren erkundet der Spähroboter das Reich des Planetenriesen und seiner Trabanten. In den letzten Monaten übertrug das Gefährt immer erstaunlichere Bilder von dem Jupiterbegleiter, der in etwa so gross ist wie der Erdenmond.

"Wir konnten anfangs gar nicht glauben, was wir da sahen", berichtet Gerhard Neukum, Direktor des Berliner Instituts für Planetenerkundung, der als einziger Nichtamerikaner mit seinem Team an der Auswertung der Bilder beteiligt ist. "Aber nach den neusten Nahaufnahmen wird es immer wahrscheinlicher, dass auf Europa ein riesiger Ozean existiert. Wir wissen bloss noch nicht genau, wie tief er ist."

Geradezu unfassbar klingt ein Modell, das US-Geologen nach einer vorläufigen Auswertung der "Galileo"-Daten angefertigt haben: Unter einer etwa 15 Kilometer dicken Eiskruste, so ihre Berechnungen, schwappt demnach ein rund 100 Kilometer tiefes Meer aus Salzwasser.

Zum Vergleich: Die tiefste Stelle am Grund des Pazifischen Ozeans liegt gerade mal 11 Kilometer unter der Meeresoberfläche. Behielten die US-Forscher recht, gäbe es auf dem Jupitermond doppelt soviel Wasser wie auf der Erde. Kaum zu glauben, doch die Indizien sind ziemlich eindeutig. So zeigen die Nahaufnahmen von der Europa-Oberfläche zerbrochene und gegeneinander verschobene Eisblöcke, die verblüffende Ähnlichkeit mit arktischen Packeisschollen haben. Einschlagskrater von Asteroiden hingegen sind weit seltener zu sehen als etwa auf dem Erdmond. Aus der Zahl und Form der Krater schliessen einige Wissenschaftler, dass der Eispanzer erst seit wenigen Millionen Jahren langsam wächst - folglich kann Europa noch nicht gänzlich zugefroren sein.

Aber wie wäre das möglich? Weit draussen auf den Jupitermonden, die kaum noch von der Sonne gewärmt werden, beträgt die Höchsttemperatur eigentlich 130 Grad unter Null. Wie kann es dort flüssiges Wasser geben?

"Das war auch für uns eine dicke Überraschung", gesteht Planetenforscher Neukum. "Aber dann fiel uns ein, dass der Jupiter etwa 300-mal schwerer ist als die Erde. Mit seiner gewaltigen Gezeitenkraft knetet der Gasriese seine Monde kräftig durch, dabei entsteht in deren Innern Reibungswärme."

Kilometertief unter der Eiskruste des Jupitermondes könnten deshalb Wassertemperaturen wie in der Südsee herrschen. Nur müssten etwaige Jupiter-Europäer in vollkommener Dunkelheit hausen.

Doch auf Sonnenlicht sind einfache Organismen gar nicht unbedingt angewiesen. Auch auf dem lichtlosen Grund der irdischen Ozeane tobt das Leben: Meterlange Röhrenwürmer schwanken in der Strömung, blinde Krebse tapsen herum, Riesenmuscheln schlürfen nach Beute.

Einige Wissenschaftler halten es deshalb nicht für ausgeschlossen, dass auf Europa tatsächlich bizarre Mikroben existieren oder vielleicht sogar höherentwickelte Fabelwesen herumwuseln. "Dieser Ort schreit danach, von uns erforscht zu werden", fordert der an der "Galileo"-Mission beteiligte US-Planetenforscher Richard Terrile.

Schon beschlossene Sache ist die Entsendung eines Orbiters, der in eine Umlaufbahn um Europa einschwenken und den Himmelskörper mit Radar durchleuchten soll. Voraussichtlicher Starttermin: 2003.

... (Beschreibung des Orbiters) ...

Zuvor wollen die Nasa-Forscher ihren Eisbohrer in der Antarktis testen. Knapp vier Kilometer unter dem Eis der Südpolstation Wostok wurde ein riesiger See entdeckt, der seit Hunderttausenden von Jahren von der Aussenwelt abgeschnitten ist. Bei Probebohrungen stiessen russische Wissenschaftler im Eis auf unbekannte Mikroben.

Nicht nur in der Tiefsee oder unter dem Polareis wurden in jüngerer Zeit lebende Organismen gefunden. Bis zu noch exotischeren Plätzen drang der Regensburger Biologe Karl Stetter vor - und fast überall stiess er auf eigentümliche hitzebeständige Bakterien: in kochenden Geysiren, heissen Ölquellen oder Vulkanschloten. Fast alle diese "extremophilen" Einzeller kommen ohne Licht und Luft aus.

Solche Funde bestärken die ET-Fahnder in ihrer Überzeugung, dass es allein in der Milchstrasse mit ihren über 100 Milliarden Sonnen von lebentragenden Welten nur so wimmeln müsste.

"Wir erleben derzeit einen spannenden Paradigmenwechsel", freut sich Frank Drake, einer der Pioniere der Astrobiologie. "Wir erkennen, dass sich das Leben an eine grössere Vielfalt von Bedingungen anzupassen vermag, als wir bisher dachten." ... (uninteressante Passage über Mutmassungen bez. des Aussehens von Ausserirdischen) ...

Der Schweizer Astonom Gustav Tammann meint:,Wenn es irgendwo im All anderes Leben gibt, dann ist es so anders, dass wir es vermutlich nicht einmal erkennen können."

Einige elementare Grundsätze sollten für die belebte Natur allerdings auch andernorts gelten. Eine unverzichtbare Schlüsselsubstanz, neben flüssigem Wasser, ist der überall im Kosmos reichlich vorhandene Kohlenstoff. Wie kein anderes chemisches Element ist Kohlenstoff fähig, seine Atome in praktisch unbegrenztem Masse zu Ketten und Ringen zu verbinden, als eine Art Stützgerüst für komplexe biochemische Strukturen.

Theoretisch liessen sich auch Lebewesen auf Siliziumbasis vorstellen, einem fast ebenso vielfältig verwendbaren Element. Siliziumwesen: eine Art lebenden Stein. Gegen die Existenz solcher Kristall-Wesen spricht indes, dass zumindest auf der Erde nichts dergleichen entstand, obwohl Silizium - vor allem in Form von Sand - in rauhen Mengen vorhanden ist. Der amerikanische Astronom und Exobiologe Seth Shostak urteilt deshalb trocken: "Silizium hat seine Chance verpasst."

Wie die irdische Evolution laut Shostak ebenfalls zeigt, sind einige Organe so nützlich, dass Dutzende von Tierarten sie unabhängig voneinander entwickelt haben: Augen beispielsweise. Um möglichst schnell auf Gefahren reagieren zu können, so der US-Forscher, habe es sich zudem als praktisch erwiesen, dass diese Sinnesorgane in der Nähe des Gehirns untergebracht sind: "Mit anderen Worten, auch ETs werden vermutlich Köpfe haben."

Andererseits glaubt Shostak nicht, dass Ausserirdische im Wasser wohnen. Zwar entstehe das Leben wahrscheinlich auch auf anderen Planeten zunächst einmal im Meer, doch erst an Land schwinge es sich zu immer höheren Formen empor. "Im Ozean braucht man kein leistungsfähiges Hirn", argumentiert der Astrophysiker. "Die Fortbewegung fällt leicht, die Temperatur verändert sich nur wenig, und ständig herrscht das gleiche Wetter."

Der Evolutionsbiologe Heinrich Erben hält all solche Spekulationen für abwegig. "Wir sind wohl doch allein", glaubt er. Der Mensch verdanke seine Existenz einer kaum fassbaren Kette von Zufällen. Erben widerspricht auch dem Argument, klügere Tierformen seien besser für den Überlebenskampf gerüstet und würden sich deshalb im Laufe der Zeit unweigerlich durchsetzen: "Bakterien sind nicht weniger erfolgreich als der Mensch."

"Schon die Entdeckung einer einzigen ausserirdischen Mikrobe, die sich nachweislich unabhängig vom Leben auf der Erde entwickelt hat", schreibt der australische Physiker Paul Davies, "wäre mit Recht als das grösste wissenschaftliche Ereignis aller Zeiten zu bezeichnen."

Bloss: Wie soll die Menschheit jemals von einer Amöbe erfahren, die sich von Alpha Centauri bescheinen lässt? Selbst die schnellsten Raumsonden wären eine halbe Ewigkeit dorthin unterwegs. Welche Abgründe sich zwischen den Sternen auftun, illustriert die Reise der amerikanischen Raumsonde "Pioneer 10", die 1973 am Jupiter vorbeiflog und dann mit rund 50'000 Stundenkilometern aus dem Sonnensystem raste. Erst in rund 30'000 Jahren wird sich der Roboter der nur 10,3 Lichtjahre (entsprechend 97 Billionen Kilometer) entfernten Nachbarsonne Ross 248 nähern.

Die Planetenforscher glauben dennoch einen Weg gefunden zu haben, um fremdartige Lebensformen weit draussen im All aufspüren zu können. Mit Hochdruck arbeiten Astrophysiker der europäischen Raumfahrtbehörde Esa an einer Mission, die aus einer fernen Zukunft zu stammen scheint: dem "Darwin"-Projekt.

Mit einem im Weltraum stationierten Observatorium völlig neuer Dimension, so das kühne Ziel, soll es möglich werden, erdähnliche Planeten im Umkreis von 50 Lichtjahren direkt zu fotografieren, Der Plan: Fünf einzelne Spiegelteleskope, jedes eineinhalb Meter im Durchmesser, werden mit einer "Ariane-5"-Trägerrakete Richtung Jupiter geschossen.

Jenseits der Marsbahn endet die Reise. Die frei fliegenden Zylinder formieren sich zu einem 100 Meter messenden Ring und suchen dann jeweils die gleichen Sterne ab. Durch diesen Trick sind sie so scharfsichtig, wie es ein fussballfeldgrosses Superteleskop wäre. Die Kopplung klappt aber nur, wenn die Abstände zwischen den Teleskopspiegeln im All auf zehn millionstel Millimeter genau eingehalten werden - das ist 10'000-mal weniger als der Durchmesser eines Menschenhaares.

"Die technischen Herausforderungen sind in der Tat gewaltig", sagt der Garchinger Astrophysiker Andreas Glindemann, der an den Planungen für die Darwin-Mission beteiligt ist. "Wir betreten absolutes Neuland." Frühestens im Jahre 2009 könnte der Planetenspäher starten. Eine ähnliche Maschine zur Fahndung nach anderen Erden plant auch die Nasa.

Die technische Raffinesse ist notwendig, weil Fixsterne viele millionenmal heller strahlen als ihre düsteren Begleiter. Neben einer fernen Sonne eine Kugel von der Grösse der Erde zu erspähen, entspricht der Aufgabe, von Berlin aus ein Glühwürmchen zu erkennen, das in Kairo neben einem Autoscheinwerfer flattert.

Wenn die Astrophysiker erst einmal neben einer gleissend hellen Sternenscheibe das Licht eines Planeten sehen, ist es für sie eine leichte Übung, hieraus die chemische Zusammensetzung seiner Atmosphäre abzuleiten - und damit zu klären, ob dort gleichfalls Bäume in den Himmel wachsen. "

Allein aus dem Sauerstoffgehalt der Atmosphäre könnten wir direkt ablesen, ob dort irgendwelche Lebensformen existieren, wie wir sie kennen", erläutert Astrophysiker Wambsganss. Grund der Zuversicht: Sauerstoff ist ein sehr reaktionsfreudiges Element, das nur in geringen Mengen in der Atmosphäre eines unbelebten Planeten vorkommt. Liegt der Anteil hoch, muss es Organismen geben, die den Sauerstoff ständig neu produzieren.

Das von einem extrasolaren Planeten aufgefangene Licht könnte auch den physikalischen Fingerabdruck von Wasser enthalten.

Artikel aus der Zeitschrift 'Spiegel' Nr. 22 / 1999. Die Hervorhebungen stammen vom Text-Erfasser.

Keimende Planeten gedeihen gut bei Zimmertemperatur. Alles was der Planetenzüchter braucht, ist feinster Staub, Partikel mit einem Durchmesser von zwei tausendstel Millimetern. Dieses Pulver mische man mit etwas Gas, fülle es in eine Vakuumkammer, die man zuvor per Raumfähre ins All expediert hat, und - voilà - "wir konnten die Teilchen wachsen sehen", freut sich Astrophysiker Jürgen Blum.

Tatsächlich ist es einem Team um den Jenaer Forscher erstmals gelungen, die Geburt von Planeten nicht einfach am Computer, sondern in der Praxis zu simulieren - an Bord des Space Shuttle "Discovery" auf ihrem Flug im letzten Herbst.

Jetzt wühlen sich die Wissenschaftler durch einen Wust von dreieinhalb Gigabyte Daten. Auf einer halben Million Bildern hielt eine Stereokamera das Geschehen in der experimentellen Staubwolke fest. Die Messergebnisse sollen im Detail aufzeigen, wie sich winzigste Staubkörner in der Schwerelosigkeit des Alls nach und nach zu Planeten vom Format der Erde oder des Jupiter zusammenballen.

Mitte Mai schossen die Astrophysiker mit der Forschungsrakete "Maser 8" eine weitere Staubration bis in 300 Kilometer Höhe, um, so Blum, "unsere neuen Erkenntnisse noch einmal zu überprüfen".

Vermutlich löst das zufällige Umherschwirren der Gasmoleküle die erste Phase der Planetenentstehung aus. Immer wieder geben Gasteilchen den viel grösseren Staubkörnern einen Schubs und lassen sie aufeinanderprallen. Durch diese sogenannte Brownsche Molekularbewegung entstehen lose Gebilde "wie Staubfusseln unter dem Bett" (Blum). Erst wenn diese Planetenkeime ihre Masse durch weitere Zusammenstösse vervielfacht haben, bestimmen andere Einflüsse, etwa die Schwerkraft, ihr Wachstum.

Dass sich Planeten aus einer diskusförmigen Staub- und Gaswolke bilden, die um einen jungen Stern rotiert, ist unter Astronomen allgemein akzeptiert. Aus der Beobachtung, dass alle Planeten in einer Ebene um die Sonne kreisen, hatte schon Immanuel Kant vor fast 250 Jahren geschlossen, dass die Wandelsterne aus einer wirbelnden Scheibe hervorgegangen sein müssen.

Inzwischen haben Sterngucker eine Vielzahl solcher zirkumstellarer Scheiben im All entdeckt. Wegen ihrer grossen Oberfläche lassen sich die Staubwolken - anders als fertig ausgebildete Planeten - mit modernen Teleskopen vergleichsweise gut am Firmament erkennen. Doch da bislang wenig verstanden ist, wie genau und unter welchen Bedingungen eine Staubscheibe zum Planetensystem wird, weiss niemand, ob in jedem dieser kreisenden Nebelschwaden Wandelsterne heranwachsen.

Vieles spricht dafür, dass unser Planetensystem typisch ist", sagt Jakob Staude vom Heidelberger Max-Planck-Institut für Astronomie, "schliesslich zählt die Sonne zu den normalsten Sternen überhaupt."

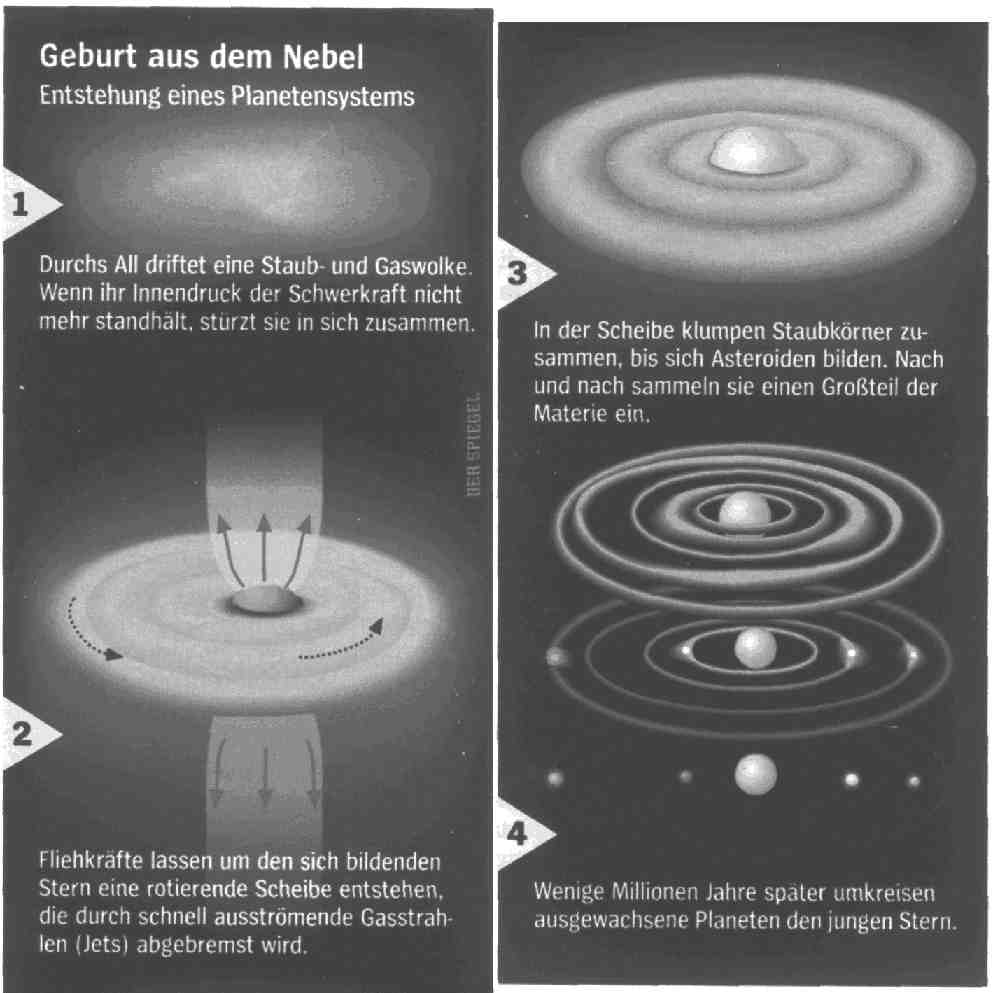

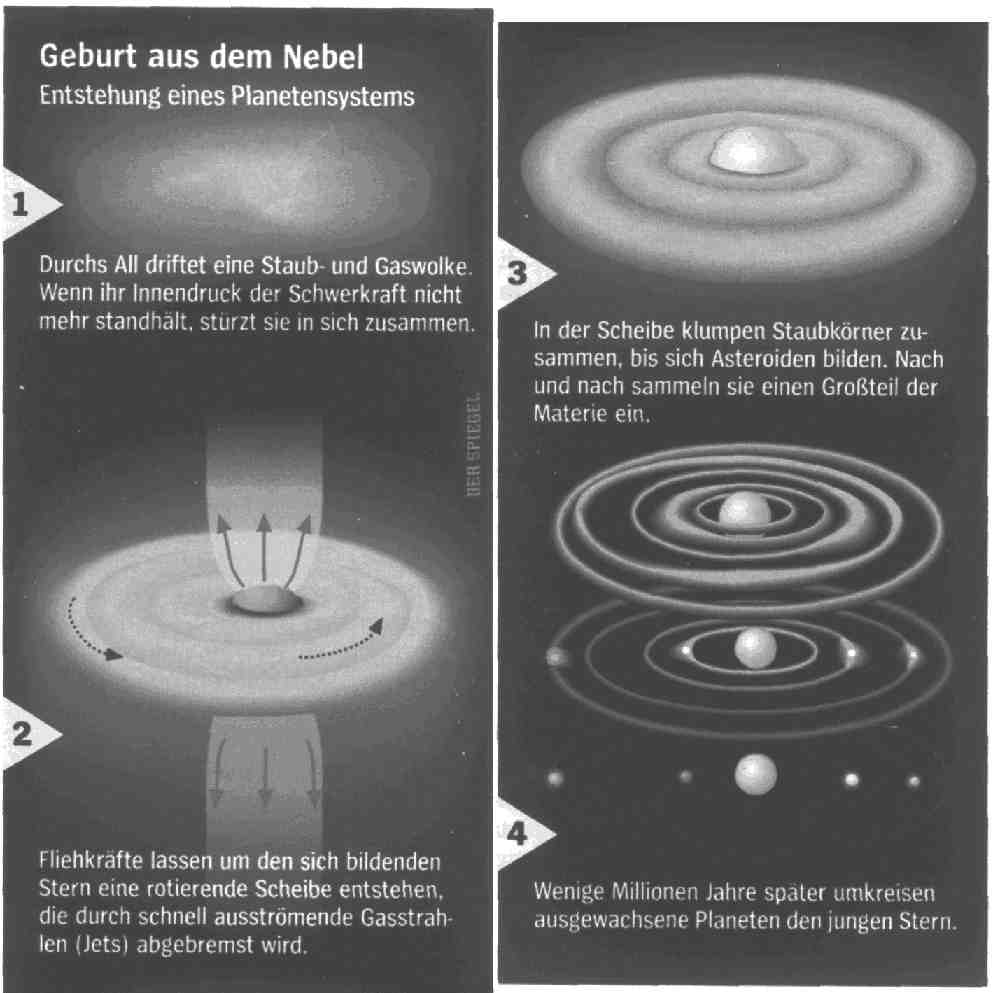

Als sicher gilt, dass Staubscheiben, also die potentiellen Planetenbrutkammern, nahezu zwangsläufige Nebenprodukte der Sternengeburt sind. Junge Sonnen entstehen aus unförmigen rotierenden Staub- und Gaswolken. Hält deren innerer Druck der Schwerkraft nicht stand, kollabieren sie unter ihrer eigenen Masse. Die Fliehkraft jedoch verhindert, dass alle Materie in die Mitte stürzt; statt dessen bildet sich ein flacher Kreisel aus.

Damit im Zentrum überhaupt ein Stern Konturen annehmen kann, muss der Wirbel zunächst an Schwung verlieren. Beim Abbremsen spielen, wie Staude im Fachblatt "Sterne und Weltraum" schreibt, in Polrichtung schnell ausströmende Gasstrahlen eine entscheidende Rolle. Diese Jets führen einen Teil der Rotationsenergie aus dem System ab. Sie währen nur wenige 10'000 Jahre, nach kosmischen Zeitmassstäben kaum einen Wimpernschlag.

Etwa 100'000 Jahre nach dem Kollaps der Gaswolke müsste sich, berechneten Astrophysiker, eine stabile Scheibe ausgebildet haben. Noch einmal soviel Zeit später sollten bereits Asteroiden um den Jungstern kreisen, nach wenigen Millionen Jahren ausgewachsene Planeten. Verglichen mit dem Alter der Erde - 4,55 Milliarden Jahre - war ihre Geburt demnach, so Staude, "ein schneller, spontaner Prozess".

Auch die unterschiedliche Beschaffenheit der Planeten kann die Scheibentheorie plausibel erklären. Im Inneren der protoplanetaren Wolke ist Material Mangelware, da es entweder vom Stern verschlungen oder vom Sonnenwind nach aussen gedrückt wird. Flüchtige Elemente können in der Gluthitze zudem nicht kondensieren.

Nahe der Sonne konnte sich deshalb nur ein mickriger Felsbrocken wie Merkur bilden. Weitab vom Zentralgestirn gelang es hingegen dem Giganten Jupiter, soviel Masse einzufangen, dass seine Schwerkraft schliesslich ausreichte, auch grosse Gasmengen an sich zu binden.

Zum Missbehagen der Theoretiker passen allerdings die meisten bisher bekannten auswärtigen Planeten nicht in ihr Schema. Wie der 1995 entdeckte Begleiter des Sterns 51 Pegasi handelt es sich um Trabanten von Jupiter-Kaliber, die dennoch enge Kreise um ihren Stern ziehen - nur deshalb fielen sie den Planetenfahndern überhaupt auf. Möglicherweise sind sie allesamt untypische Kandidaten, die erst lange nach ihrer Entstehung in die Nähe des Zentralgestirns gedriftet sind.

Ohnehin fehlt den Himmelsforschern der letzte Beweis für ihr Modell der Planetengeburt - noch stiessen sie nirgendwo auf aufstrebende Sterntrabanten in einer sich allmählich auflösenden Nebelscheibe. In den vergangenen Monaten mehrten sich jedoch entsprechende Indizien.

So wiesen Astronomen der University of Colorado letztes Jahr ungewöhnlich grosse Staubkörner in der Nähe dreier junger Sterne im OrionNebel nach. Mit schätzungsweise einem hundertstel Millimeter Durchmesser sind die Teilchen zwar weit vom Planetenstadium entfernt, aber immerhin hundertmal grösser als der Staub ringsum.

Anfang Januar präsentierten kalifornische Forscher Bilder der 320 Lichtjahre entfernten Sonne HD 141569 im Sternbild Waage, die sie mit dem Weltraumteleskop Hubble geschossen hatten. Ein dunkles Band trennt die um den Stern kreisende Staubscheibe in zwei Ringe. Hier könnte, vermutet die Entdeckerin Alycia Weinberger, ein Planet alle Materie eingesammelt und den Raum gleichsam leergefegt haben.

Faszinierender noch wirkt ein Befund niederländischer Wissenschaftler. Sie beobachteten vor einem Jahr eine zirkumstellare Scheibe im Roten Rechteck, einem Doppelsternsystem im Sternbild Einhorn. Doch dieser Himmelskörper befindet sich, anders als HD 141569, nicht mehr im Jugendstadium. Vielmehr ist es ein sterbender Stern, der als Roter Riese seine äussere Hülle abgestossen hat und nun als Weisser Zwerg verglimmt.

So scheint es den Forschern denkbar, dass das Universum zwei Generationen von Planeten beherbergt - die einen teilen die Kinderstube ihres Sterns, die anderen begleiten sein Sterben.

"Letzte Änderung dieser Seite am 10. Juni 2014"